A primeira vez que li o romance, eu era ainda uma estudante de pedagogia que me tinha proposto explorar, como missão, a literatura da região magalhânica, localizada no extremo sul do Chile, e que conhecia muito pouco. Desde então, optei por dedicar-me ao seu estudo, tarefa que continuo investigando até hoje. A obra de Mimica me levou a pensar em outros títulos regionais que compartilham de um mesmo cenário como: Sus desnudos pies sobre la nieve (1990), de Juan Mihovilovich; La perra del vecino y otros cuentos (1993), de Juan Magal, e La última hora del último día (1995), de Alexis Andrade. São narrativas que devaneiam e perambulam por outros mundos opacando a raiz tradicionalista da literatura magalhânica chilena, sem renegá-la, porém, questionando-a com a intenção de contrastá-la a partir de outros ou novos horizontes.

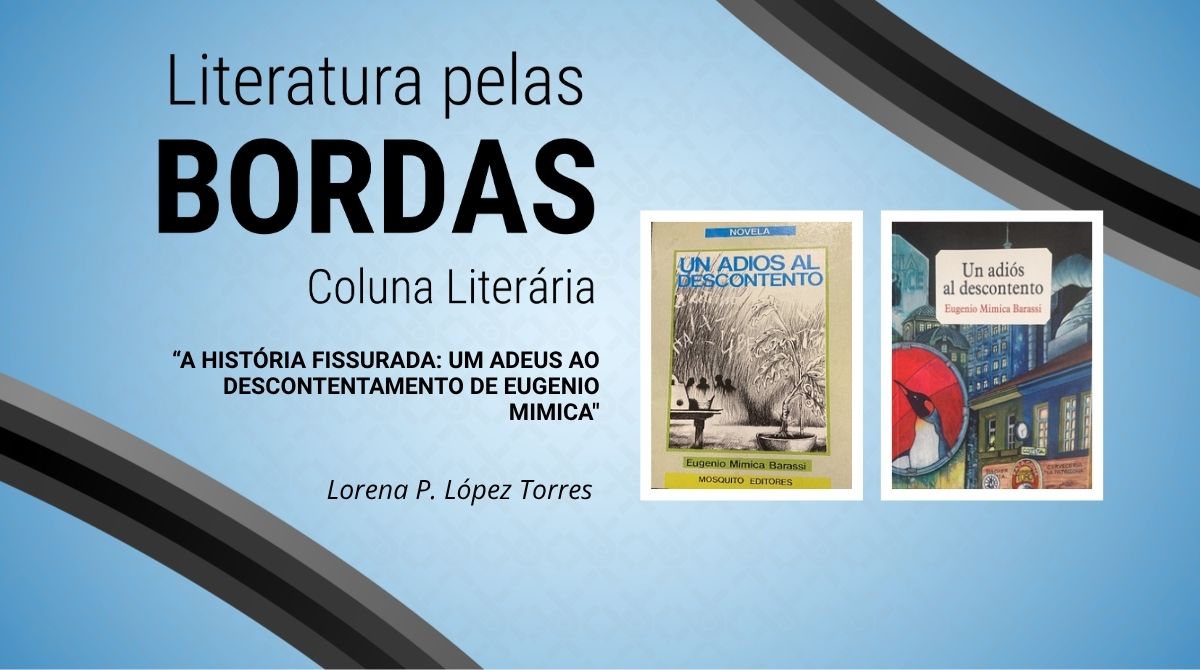

Na pós-graduação escrevi um artigo sobre a obra de Eugenio Mimica, que publiquei mais tarde, permitindo-me revisitar novamente o mundo literário de Un adiós al descontento (1991), um romance que se caracteriza por dar lugar a um momento histórico muito frutífero e significativo da literatura magalhânica. O autor volta-se para a cidade, embora não ignore os crimes do genocídio indígena; das sequelas do golpe de Estado de 1973 e também das expectativas do retorno à democracia. É uma obra que funciona como uma dobradiça dentro de sua produção entre o vernáculo e o contemporâneo, que aponta a heterogeneidade de sua produção e do seu caráter como obra fundacional de uma nova narrativa local que vai desmantelar, remontar e reimaginar a herança literária magalhânica para dar lugar a projetos literários mais inovadores, como o universo de Puerto Peregrino (2015), de Óscar Barrientos, as encruzilhadas históricas de Pavel Oyarzún, e as aventuras góticas de Carolina Yancovic. Ruptura com a tradição, diria Paz, mas não para lançá-la ao esquecimento; se trata mais bem de um exercício de ressignificação no qual se visibilizam as rachaduras que o relato historiográfico/literário compartilhado oculta ou conta, segundo a perspectiva acordada.

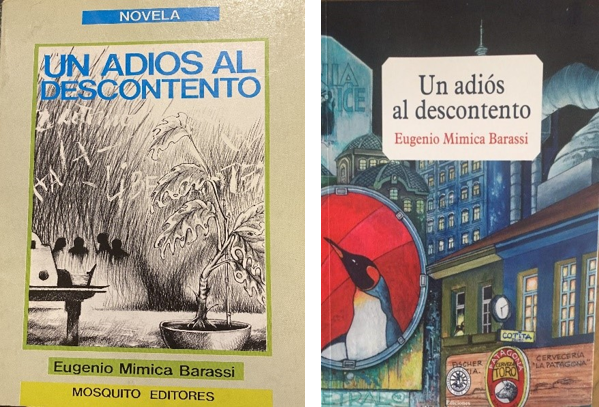

Aos 34 anos da primeira publicação sob o selo Mosquito Editores (a segunda é de 2021, Ediciones Universidad de Magallanes), a obra mostra-se muito atual e profetizando um certo mal-estar com o nosso presente, um “descontentamento” que perdura no ar. A insatisfação narrada no romance poderia ser própria são só do meridionese (outrora magalhânico), senão de extrapolar a nossa sociedade fissurada. A obra fala sobre e a partir da marginalidade através de um narrador personagem que aponta o isolamento geográfico, social, político, econômico e cultural da região de Magalhães, perdida na utopia/distopia.

Em suas primeiras páginas se encontra uma epígrafe de El siglo de las luces (1962) de Alejo Carpentirer: “cresciam os filhos e netos, e ainda estavam todos lá, pululantes, inativos, falando sobre a mesma coisa”. A referência ao impulso revolucionário francês do Caribe, alude à falta de dinamismo da cidade austral do Sul, apequenada, e que se deleitava com seus bastiões e suas antigas glórias. Assentada na monotonia e burocracia cotidiana, a dinâmica da cidade sufoca seus protagonistas: um grupo de sonhadores que imagina Meridionia e sua capital Césares. Estes revolucionários planejam um país livre do controle administrativo – na capital e no resto do país- e estão animados em projetar os avanços culturais e tecnológicos que implementarão na nação independente.

Para colocar em marcha seu plano, celebram a Assembleia Constituinte pela Independência de Meridionia. Seu esconderijo, tão insular quanto suas ambições separatistas, é o departamento de Emilio Trinalba e Francisca Lunares, onde chegam seus correligionários Brujo Calhuante, René, Carlomoncho, Guido, Marko Grande e Camarina. Um lar para autoexílio, ficando à disposição da confraria, permitindo que eles se distanciem do mundo exterior – a ditadura? ̶ . Assim como os viajantes de Decamerón (1353) de Bocaccio que contam histórias para esquecer a peste que assola Florência, os meridioneses revisitam sua história compartilhada. Os discursos dos personagens defendem os movimentos sindicais, o patrimônio regional, a arquitetura e os emblemas locais.

Com isso em mente, projetam uma cidade que adquire grande protagonismo no romance. Os personagens, absortos em seu planejamento, parecem peças colocas no tabuleiro exultante. Sentados na mesa dos Trinalba-Lunares, debatem sobre seu porvir histórico, político, social e cultural para dar sentido ao seu discurso regionalista/separatista: a utopia lhes permite articular uma Nação possível. Os leitores, magalhânicos ou conhecedores da idiossincrasia local, podem reconhecem a lenda urbana que foi incutida desde a infância: a insularidade de Magalhães, uma região que se expressa através de uma cartografia de um território cercado pelo estreito e por uma série de fiordes e canais de difícil acesso que o cercam. Ao Norte, as geleiras do Campo de Gelo do Sul, que são um impedimento poderoso de contato via terrestre com o resto do território nacional. Foi o passo interoceânico – até o avançado século XX – que permitiu a colonização de Meridionia e seu posicionamento como enclave austral.

Com um certo grau de uniformidade arquitetônica, um passo importante seria dado na esfera social, pois bairros pobres e marginais deixariam de existir. Cada morador “cesarense” teria um emprego estável para viver decentemente, pois tudo faria parte de um todo harmonioso. Assim, sem pobreza, a criminalidade por causas econômicas seria eliminada. Não haveria, portanto, distinção de classe, exceto aquela concedida pelo grau de conhecimento, inteligência e desejo de aprimoramento. A força policial de “Césares” seria a menos ativa do país, quase uma excentricidade, uma relíquia para os nostálgicos de uma vida passada.

A tão esperada independência de Magalhães foi alienada por meio de aquisições, acordos geopolíticos e demarcações de fronteiras. Apesar destas imposições, seus habitantes acomodam algumas de suas ações para construir um passado glorioso com o qual justificar o ideal separatista. Um verdadeiro paradoxo.

René, o narrador, observa um cartão postal do movimento revolucionário, uma colagem elaborada por Emilio –fotógrafo de profissão– que retrata as bondades de Meridionia. Criado para fins de propaganda, ressoa na imagem o plano do grupo: a reivindicação de uma identidade que o cesarense busca confirmar a partir de alguns acontecimentos históricos, em particular, o marco fundacional das primeiras cidades: Nombre de Jesús (Nome de Jesus), em 1579, e Philippopolis em 1584; ambos projetos do capitão Pedro Sarmiento de Gamboa, aquele navegador historiador espanhol do século XVI, conhecido por suas explorações e expedições no Pacífico Sul e no Estreito de Magalhães.

Tenho diante de mim um cartão-postal mostrando um pedaço de céu sem nuvens e aquela bandeira com duas listras azuis, duas amarelas e uma vermelha, balançando ao vento. No verso, está escrito que estamos bem, embora sintamos um pouco de saudade da nossa família, saudações a todos os “meridioneses” que perguntam por nós, Emilio e Francisca. Fico pensativo olhando a fotografia do cartão-postal, apesar de conhecê-la e já tê-la visto dezenas de vezes, e a leio novamente, observando atentamente as linhas que formam cada letra.

Um vislumbre ao qual pouquíssimos foram convidados a participar e tiveram acesso, para trabalhar e transformar o projeto em realidade (foi o que decidimos desde o início, por precaução, me contou Luciano Brujo Calhuante). Então, olho novamente para o cartão-postal e permaneço por um longo tempo absorto naquela imagem capturada pela lente de Emilio, em uma montagem que ele fez para apoiar a disseminação das ideias independentistas.

Desafortunadamente, ambas colônias desapareceram em circunstâncias trágicas, deixando gravado na memória o nome Puerto del Hambre (Porto da Fome), lugar no qual morreram os últimos colonos. Esse doloroso acontecimento, que tem permeado o solo magalhânico, alimenta alegoricamente, a narração a partir de um ponto de vista de inflexão: a ideia de independentista que deve reuni essas experiências, bem como homenagear os mortos e os sobreviventes para dar lugar a uma nação próspera, bela e ordenada (em um excesso distópico). Isolada de males externos, se esforçaram para eliminar os males internos que ameaçam a consolidação de Meridionia e do seu renovado habitante. Para isso, criam o “cemitério de maus hábitos, espaço sombrio onde as pessoas poderiam ir a sós ou em peregrinação para sepultar alguma inveja, arrogância, irresponsabilidade, algum resquício de injustiça ou uma certa deslealdade, como forma de arrependimento e penitência”. Todo um exorcismo comunitário que permitiria sustentar a unidade do emergente país.

Ao retomar a ideia de “descontentamento”, vale se perguntar como fica ou se olha para Magalhães, após 500 anos da descoberta do estreito; de qual maneira os habitantes se relacionam com seu isolamento e o que pensam de seu território hoje, inclusive desde a diáspora. Eugenio Mimica nos chama para revisitar nosso imaginário acompanhados pelos seus personagens insurgentes. Quiçá sua leitura nos faz repensar nossa relação com o Administrativo, principalmente hoje que compartilhamos das mesmas preocupações da cidadania nacional, assim como a mesma desesperança generalizada.

* Este trabalho faz parte do projeto Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – FONDECYT Nº11241183: “La Patagonia en la mira: Fotografías en la producción literaria chileno-argentina (siglos XX-XXI)”.

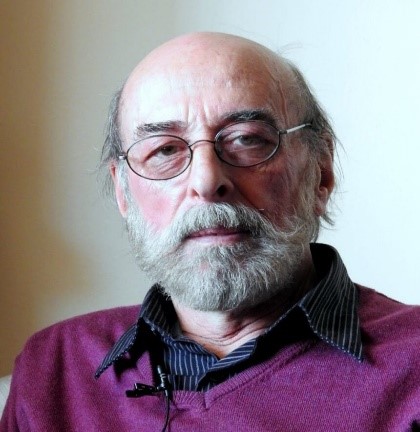

Sobre Eugenio Mimica Barassi

Eugenio Mimica Barassi (1949-2021) escritor de ascendência croata e italiana. Suas obras são Comarca fueguina (contos, 1977) e Los cuatro dueños (contos, 1979). Posteriormente surgiram ¿Quién es quién en las letras chilenas? (autobiografia) e Travesía sobre la Cordillera Darwin (reportagem). Em 1991 publica seu primeiro romance, Um adiós al descontento, em 1995 prossegue com Enclave para dislocados (contos), e em 2004 Tierra del Fuego, en días de viento ausente (romance). Em 2006 Los cuatro dueños foi traduzido para croata (Cetiri Gospodara) e em 2018, e conjunto com os escritores Guillermo Mimica e Vesna Mimica, publicou o livre de contos Tres de la tribu (traduzido para croata como Troje iz Plemena em 2019). Sua última contribuição foi em 2019, Aporte a la bibliografía literaria de Magallanes, 1908-2018.

Eugenio Mimica Barassi (1949-2021) escritor de ascendência croata e italiana. Suas obras são Comarca fueguina (contos, 1977) e Los cuatro dueños (contos, 1979). Posteriormente surgiram ¿Quién es quién en las letras chilenas? (autobiografia) e Travesía sobre la Cordillera Darwin (reportagem). Em 1991 publica seu primeiro romance, Um adiós al descontento, em 1995 prossegue com Enclave para dislocados (contos), e em 2004 Tierra del Fuego, en días de viento ausente (romance). Em 2006 Los cuatro dueños foi traduzido para croata (Cetiri Gospodara) e em 2018, e conjunto com os escritores Guillermo Mimica e Vesna Mimica, publicou o livre de contos Tres de la tribu (traduzido para croata como Troje iz Plemena em 2019). Sua última contribuição foi em 2019, Aporte a la bibliografía literaria de Magallanes, 1908-2018.

Título: Um adeus ao descontentamento

Autor: Eugenio Mimica Barassi

Gênero: Romance

Editorial: Mosquito Editores [1ª edición] / Ediciones Universidad de Magallanes [2ª edición]

Ano de edição: 1991/2021

Páginas: 130

Onde encontrar: https://marangunic.cl/collections/libros-3

Lorena P. López Torres é professora de Língua e Comunicação e mestre em Literatura Latino-Americana Contemporânea pela Universidade Austral do Chile. Ela também possui doutorado em Filosofia – Literatura e Cultura Latino-Americanas pelo Instituto de Estudos Latino-Americanos da Freie Universität Berlin, Alemanha. É professora do Departamento de Língua e Literatura Espanhola da Faculdade de Ciências da Educação e pesquisadora do Centro de Estudos sobre Inclusão Intercultural (CEII) da Universidade Católica del Maule. Publicou livros, capítulos de livros e artigos sobre literatura latino-americana dos séculos XX e XXI; a configuração literária da Patagônia; educação patrimonial na Formação Inicial de Professores; e fotografia documental dos séculos XIX e XX.

Tradução da resenha do espanhol para o português: Catarina Carvalho Cardoso, discente do 6º período do curso de Letras (LE), sob a supervisão do professor Ítalo Oscar Riccardi León