Esse texto resulta do ordenamento das principais ideias que compuseram as notas elaboradas para a aula que foi ministrada por mim no 5º Curso de Filosofia Política em 13 de setembro de 2025. A aula ocorreu no segundo dia do curso que, este ano, somou mais de 180 inscritos, dando sequência aos debates do primeiro dia, voltados ao pensamento de Locke e Rousseau, nas aulas ministradas, respectivamente, por Lucas Magalhães Costa (doutorando em História – UFMG) e por Sandro Amadeu Cerveira, nosso atual reitor. Nosso curso prevê, em seu projeto original, tratar principalmente de autores clássicos do pensamento político e da filosofia, que trazem esclarecimentos importantes sobre os impasses da vida em sociedade, enfrentados ao longo da história, para que os cursistas sejam capazes de construir um arcabouço teórico e conceitual sobre a realidade política e social que ora vivemos. No primeiro encontro dessa edição, os cursistas foram brindados com o brilhantismo próprio de grandes mestres, uma vez que os professores trouxeram muitas referências, arrolando inúmeros fatos históricos que só os bons leitores e estudiosos conhecem, reverberando riqueza conceitual e cultural ímpares.

Nesse espírito, busquei contribuir às discussões, levantando como tema o autoritarismo, objeto de extensa pesquisa realizada e recém-defendida como tese no campo da sociologia (Zwick, 2025). E a aula por mim ministrada, agora objeto dessa síntese textual, encerrou uma semana que fica na história do nosso país: a do julgamento, pela primeira turma da Corte do Supremo Tribunal Federal (STF), da Ação Penal n. 2.668, que se deu contra o ex-presidente da república, Jair Messias Bolsonaro, no cargo entre 2019 e 2022. Somado a ele, o processo acusou mais sete pessoas de envolvimento em tramar um golpe de Estado, o qual teve os atos de 8 de janeiro de 2023 como ponto alto. O resultado da condenação, proferido pela maioria dos ministros do STF, aponta para perspectivas não usuais na história do Brasil. Isso pois, se trata da condenação de militares, que raras vezes ocuparam a cadeira dos réus depois do flagrante ato de impunidade em relação aos crimes cometidos pela categoria durante a ditadura civil-militar, entre 1964 e 1985, e que ainda assombram nossa história.

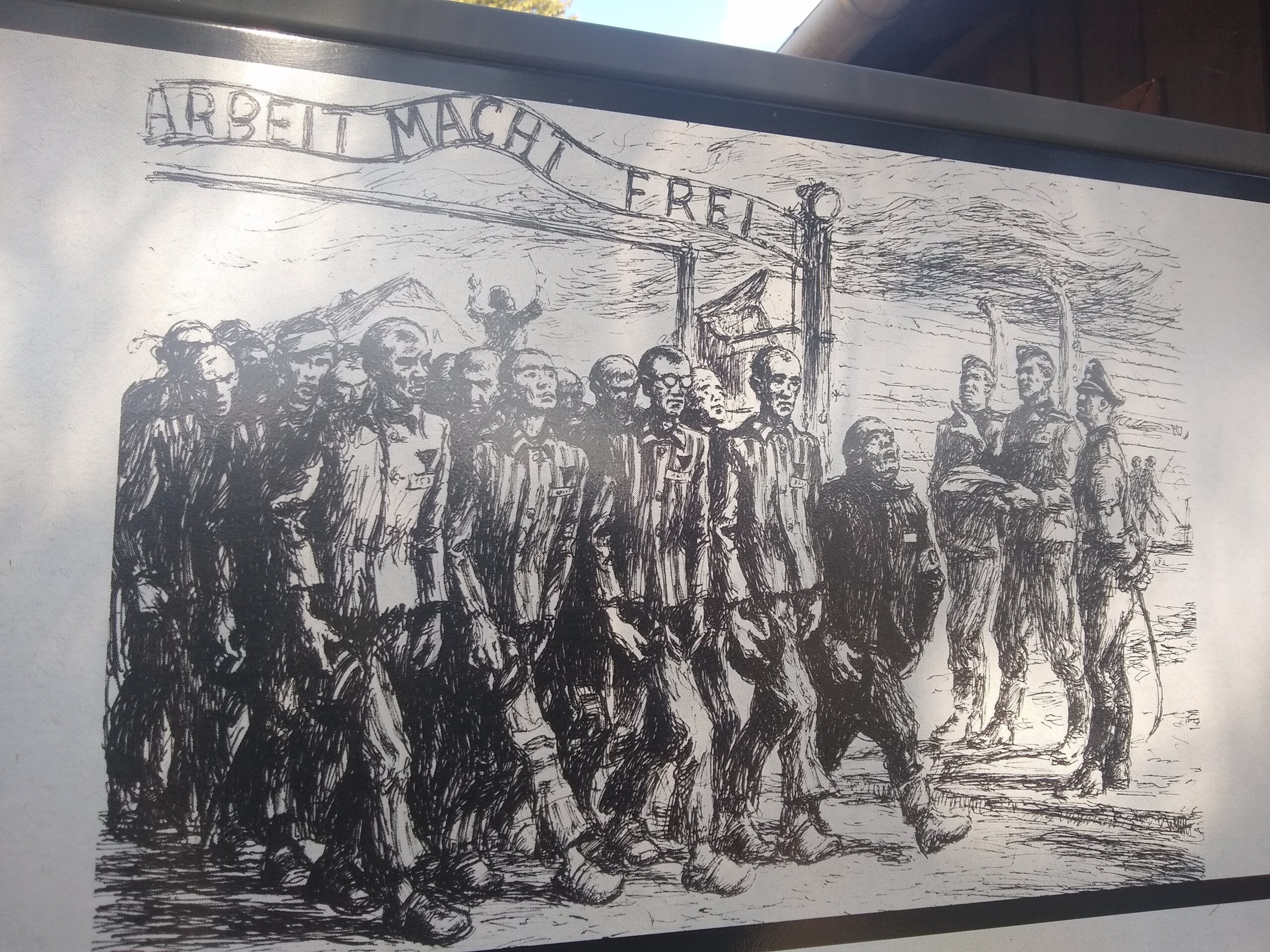

Os fatos do 8 de janeiro e todo o planejamento que o precedeu mostram afinidades com a realidade precedente da Alemanha Nazista, que desembocou no holocausto de seis milhões de judeus, bem como de pessoas que não concordavam com o regime e foram perseguidas. Para entender essas afinidades, nessa aula do 5º Curso de Filosofia Política, o tema do autoritarismo tomou como foco uma Conferência proferida pelo filósofo Theodor Adorno em 6 de abril de 1967, intitulada “Aspekte des neuen Rechtsradikalismus – Ein Vortrag” (Aspectos do novo radicalismo de direita). A conferência foi realizada por ele por ocasião de um “convite da União dos Estudantes Socialistas da Áustria, no Neuen Institutsgebäude da Universidade de Viena”, cuja gravação de áudio foi transcrita e compõe os acervos do filósofo na Europa (Nota Editorial, 2020, p. 79). A recente tradução da conferência alcançou o Brasil em 2020 pela Editora da Unesp, tendo sido feita por Felipe Catalani que, entre outros tantos pesquisadores que se somam ao tema do autoritarismo, tem estudado sobre os aspectos ideológicos do Bolsonarismo. Aqui, já antecipamos que, quando se levantam os aspectos do Fascismo e do Nazismo, trata-se de um ordenamento próprio de estados autoritários da modernidade, cujas semelhanças mostraram-se bastante claras em pesquisas comparativas em relação à realidade brasileira configurada pela ascensão do radicalismo de direita dos últimos anos.

A exemplo da qualificação atribuída a Gustav Le Bon, autor que Sigmund Freud (2017) analisa para compor a análise sobre a psicologia das massas, podemos também considerar o nosso autor, Theodor Adorno, um polímata: conhecedor de diversas disciplinas ou campos científicos, o que lhe confere a titularidade de um teórico social profundo. Adorno não transitou apenas na área filosófica, mas fez da sua vida um campo aberto ao conhecimento sem lhe conferir quaisquer fronteiras disciplinares. Nada estranho para quem não era adepto da ideia de sistema, uma vez que o antissistema enquanto elemento da sua crítica dialética negativa é a máxima que ele visava apontar, desnudando o quanto de não verdadeiro é o que se quer fazer caber em um sistema. Com isso, Adorno afirma a necessidade de uma identidade singular, à revelia de qualquer padronização, ao mesmo tempo em que faz a crítica da sociedade que é engendrada pela ideia de sistema. Desde os estudos sobre o campo musical, que lhe renderam obras como Teoria Estética e Filosofia da Nova Música, até obras centrais à sociologia e à filosofia, como Dialética do Esclarecimento, Minima Moralia e Dialética Negativa, revelou-se um pensador de excepcional talento, capaz de compor um olhar crítico sobre a sociedade de seu tempo. Publicada em 1966, a Dialética Negativa, aliás, constitui-se no auge de sua elaboração filosófica, em que propõe uma análise dialética contestadora da dialética tradicional, suprimindo desta a necessidade de uma síntese, numa radical eliminação das previsões positivadas da dialética (Zwick, 2024). Nesse cômputo, significa que estamos falando de um autor capaz de trazer reflexões profundas sobre as mazelas que assolaram a vida das pessoas em um tempo de guerra, que normalizou condutas como a retirada forçada de suas casas, a promoção da morte simplesmente por um outro decidir que alguém não pode mais viver por ser eleito como uma ameaça. Adorno viveu em um tempo de supressão do não idêntico, o que lhe iluminou para esse conceito como um dos componentes de sua filosofia negativa.

Mas por que Adorno, um filósofo considerado um “eurocêntrico raiz” pela crítica decolonial, é capaz de trazer toda uma base conceitual que torna possível vermos mais claramente o autoritarismo brasileiro, em especial os últimos movimentos, ocorridos desde a ascensão do bolsonarismo? Uma primeira resposta é bastante óbvia: trata-se de um autor que viveu, como dissemos, no contexto da Europa desde o embrião do Nazifascismo até sua ascensão em 1933, padecendo fortemente de suas consequências ao longo da vida. Ele criticou incisivamente os ditames do Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei (NSDAP), Partido Nazista liderado por Hitler de 1921 a 1945, fazendo uso de todo o ímpeto radical que a filosofia precedente não foi capaz de propor. Não é demais lembrar que sua origem judaica o fez abandonar, em um movimento de luta pela vida, em conjunto com outros pensadores da Escola de Frankfurt, a sede do IfS (Institut für Sozialforschung, ou Instituto de Pesquisa Social) que havia sido criado em 1924 justamente para pensar de modo crítico a mesma dominação que, então, ameaçou e tirou a vida de muitas pessoas. O IfS resistiu no estrangeiro, criando-se ramificações na Inglaterra e nos Estados Unidos, país este onde hoje – a isso todos estamos assistindo – os parâmetros da liberdade têm sido cerceados. O seu acervo à época foi conservado em parte considerável, pois os livros foram escondidos dos Nazistas, permanecendo o legado do IfS reverberando até hoje além das fronteiras eurocêntricas. Portanto, as leituras críticas sobre os sistemas políticos autoritários da modernidade, apesar de terem sido elaborados na Europa, já não são mais localizadas, mas aterritoriais, dada a projeção adquirida pelos diversos autores da chamada Teoria Crítica, bem como a existência de movimentos autoritários que merecem ser abordados com as devidas lentes.

Este, portanto, é um segundo ponto a observarmos: a Teoria Crítica já não é mais uma propriedade exclusiva da Escola de Frankfurt, embora a estrutura do IfS esteja intacta na cidade alemã, tenha sido salva do Nazifascismo e continue contribuindo ao despertar crítico na Alemanha atual. A Teoria Crítica se mundializou através das pesquisas que reconhecidamente seguem os seus dois princípios fundantes, que assim resumi:

(i) apresentar o diagnóstico de época preciso de um tempo, analisando as manifestações que incidem negativamente sobre a vida humana e que a limitam; e (ii) pleitear caminhos à emancipação do indivíduo que, hoje, encontram-se cada vez mais estreitados à medida que as forças de mercado se camuflam à diversidade de nosso caleidoscópico modo de vida. A persistência desses propósitos tem como pré-condição fundamental a postura crítica (Zwick, 2025, p. 28).

Em sendo propósitos que preservam a construção da consciência crítica, eles enfrentam a alienação ou adaptação a sistemas de dominação do capitalismo que avançou para compor o Estado neoliberal. Ou, explicando de outro modo, a Teoria Crítica oferta um aparato teórico-epistemológico prático que possibilita a elaboração da “consciência de classe para si”: aquela pela qual às pessoas que vivem do seu trabalho é uma perspectiva que permite conscientizarem-se do quanto seus direitos são solapados e quem são os seus reais opositores. E, cientes disso, as pessoas tornam-se capazes da organização devida e necessária para lutar em prol da defesa dos seus próprios interesses, formando o que, segundo Karl Marx, é uma classe que se une como sujeito autônomo que é, antagonizando com o poder do capital, conforme delimitaram Montanõ e Duriguetto (2011, p. 99).

No entanto, esse movimento da Teoria Crítica, cujo lastro foram, em especial à primeira geração de autores, os estudos de Karl Marx e que clamam pela consciência de classe para si, demonstrou que na Alemanha dos anos 1920 havia a formação de um contexto social que revelava uma correlação empírica inversa à formação dessa consciência. E assim, diante dos fatos sociais da emergente sociedade europeia do século XX, a questão crucial que os teóricos críticos se colocavam buscava interpretações ao fato da classe trabalhadora que, em tese, deveria buscar libertar-se dos seus grilhões, ter aderido tão facilmente ao Nazifascismo, caminhando cegamente para a guerra e miséria extrema. E se formos aproximar aquelas razões do nosso tempo, o parentesco com os fatos do século XXI que figuraram na pauta do dia “verde-amarelo”, revela a mesma questão. E, podemos dizer, a história operou-se opostamente ao jargão em voga no âmbito artístico, revelando que qualquer semelhança entre esses dois percursos não foi mera coincidência. Desta feita, a repetição do passado, reacendendo de forma mimética os elementos do Fascismo, embora em contextos distintos, é o aspecto nodal que torna importante a crítica adorniana à conjuntura do Brasil. Só uma imersão detalhada na Teoria Crítica deste que é o filósofo da Escola de Frankfurt que foi à raiz dos conceitos pode preencher as lacunas acerca desse flerte constante com a barbárie do Fascismo.

Felizmente o movimento autoritário da extrema direita[1] não alçou no Brasil recente a chamada “solução final” que foi levada a cabo pelo Nazifascismo na Europa, destroçando a Alemanha e ceifando milhões de vidas humanas. Porém, o fato de termos chegado à beira desse abismo é o que nos une àquela realidade do passado. Por outro lado, agora a democracia brasileira, finalmente, colocou em prática a não negociação da ordem institucional, dando a resposta necessária ao equilíbrio dos poderes. Conforme entrevista a Emílio Peluso, docente na área de direito constitucional da UFMG, há semelhança das duas cortes, a do STF no Brasil e o tribunal de Nuremberg na Alemanha, uma vez que

o paralelo com o caso brasileiro se dá na necessidade de o STF reafirmar, diante da tentativa de golpe de 2022, que a democracia não pode ser relativizada. Assim como na Alemanha, onde o tribunal não hesitou em impor limites a forças políticas que ameaçavam a estabilidade democrática, o Supremo agora tem a missão de demonstrar que ações contra a ordem constitucional terão consequências (Motoryn, 2025, s/p).

Em síntese, podemos levantar como duas as principais características que sustentam o fato de podermos colocar em paralelo as realidades de lá e de cá, sem o risco cometer exageros ou incorreções: (i) a semelhança, mesmo em tempos históricos e geográficos distintos, entre os fatos europeus e o contexto brasileiro recente em relação aos desdobramentos dos aspectos do radicalismo de direita; (ii) o aterritorialismo da Teoria Crítica, uma vez que ela se mundializou enquanto instrumento de combate à ameaça fascista, enfrentando qualificadamente o que Adorno chamou de “idiotismo político” sustentando assim, a formação de uma crítica contundente sobre tais eventos.

Adorno não deixou de perceber que, mesmo enterradas as perspectivas do Nazifascismo no espaço da política no contexto pós-Nazismo, o Fascismo não deixou de permanecer vivo no tecido social. Então, com acurácia, nessa conferência de 1967, ele analisa algumas das características desse novo radicalismo de direita:

- A concentração de capital: trata-se do elemento decisivo para o novo radicalismo de direita, pois pelo distanciamento social há a promoção da desclassificação permanente de camadas sociais antes burguesas. O empobrecimento de muitos e o enriquecimento de poucos é fator decisivo para a convulsão social.

- A formação de grupos de ódio ao socialismo: não necessariamente esses grupos têm uma compreensão integral do que trata o socialismo ou o comunismo, também odiado, mas cria-se uma ideia do que se pensa que são os sistemas avessos ao capitalismo, impondo-lhe a pecha de inimigo a ser eliminado. Aliás, a ele é instituída o rótulo de que é uma “ideologia”, como se o capitalismo não contivesse também uma ideologia. São movimentos que abraçam uma neutralidade inexistente, tanto na política, como na economia ou qualquer área do pensamento.

- O reforço de ameaças: na Europa da época essas ameaças eram eleitas como: (i) o fantasma do desemprego tecnológico; (ii) o medo da política externa; (iii) o medo do “leste” e da Comunidade Econômica Europeia (composta dos países: Alemanha, Bélgica, França, Itália, Luxemburgo e Holanda) e das consequências dela para o mercado agrário. Tais ameaças giravam em torno do “medo das consequências dos desenvolvimentos gerais da sociedade” (Adorno, 2020, p. 48).

- A angústia permanente em torno da identidade nacional: um potente combustível capaz para unir os alemães diante da iminência de uma cisão poderia encontrar nessa angústia uma explicação. Ela contribuía para a supervalorização da consciência de identidade nacional, uma característica central dos movimentos de extrema direita da época.

- O baixo nível intelectual e a ausência de teoria: são movimentos que giram em torno da ideia da “ação pela ação”, propagando à juventude que é preciso “ter uma ideia”. A ideia não deve existir porque ela é verdadeira, graças ao seu teor objetivo, mas somente por uma razão pragmática. Seu conteúdo é indiferente. Associado a esse parâmetro, está o ódio aos intelectuais, os quais porventura possam provocar o retorno à razão dos que assim pensam.

- A genialidade da propaganda: o baixo nível intelectual era compensado pelo requinte dos meios propagandísticos, que se uniam à cegueira dos fins. Para Adorno (2020), essa constelação de meios racionais e fins irracionais corresponde de certo modo a uma tendência geral civilizatória, que resulta na perfeição das técnicas e dos meios enquanto a finalidade geral da sociedade é ignorada. Em sendo genialmente elaborada, a propaganda nivela as diferenças entre interesses reais e falsos objetivos simulados. Um claro exemplo são as propagandas da vida que corre perfeitamente atendida nos campos de concentração, exibidas durante o Terceiro Reich, dispostas até hoje no Museu da DDR (Deutsche Demokratik Republik Museum – https://www.ddr-museum.de/de)[2].

- O desejo do fim: psicanaliticamente falando, Adorno (2020) refere que há nos métodos fascistas um desejo inconsciente de catástrofe, gerando um movimento que quer o fim de tudo, não só o do seu próprio corpo. Trata-se de um comportamento que não é só psicologicamente motivado, mas tem sua base objetiva na crise econômica, que lhe traz importante combustível. Esse desejo do fim não deixou Hitler hesitar em tirar sua própria vida diante da falência como nação e da derrota da Alemanha na guerra.

- A racionalização da culpa: tendo sobrevivido aos judeus, no antissemitismo o sentimento de culpa é recusado por meio de uma racionalização: “deve ter algo aí, senão não os teriam matado” (Adorno, 2020, p. 62). Tal fato é comparável aos métodos de justificação, por exemplo, do abuso sexual circulantes na sociedade atual, quando à mulher é disposta a culpa por ter sido abusada e violentada. A culpa nunca é assumida como vontade deliberada de aniquilar o outro.

Memorial do Campo de Concentração nazista em Auschwitz, na Polônia – local histórico associado ao holocausto da Segunda Guerra Mundial, em registros feitos em 2019. (Foto: Arquivo/Elisa Zwick)

Em nosso país, “de 1964 a 2022, a palavra “fascista” foi usada 954 vezes em discursos na Câmara dos Deputados, em Brasília. Dessas, 411 vezes (ou 43% das ocorrências) aconteceram apenas nos últimos cinco anos” (Magenta, 2022). Contudo, foi com as adaptações necessárias ao contexto que esse novo radicalismo de direita galgou espaço no Brasil recente. Exemplo disso é o lema “Patriotismus ist kein Verbrechen” (patriotismo não é nenhum crime) entoado pelos adeptos do Nationaldemokratische Partei Deutschlands (NPD) – Partido Nacional Democrático Alemão –, em relação ao qual aqui se colocou em seu lugar um antipatriotismo como ideologia vinculada ao radicalismo de extrema direita. Adorno alerta que, independentemente da crise na economia, o NPD, partido fundado em 1964, era alarmante antes mesmo da retração econômica, antecipando medo e terror. Já nos trópicos, esse argumento patriota invertido não deixou de antecipar a catástrofe, mas foi pautado por uma fantasia de fim de mundo que se desenvolveu às custas do colonialismo histórico que avançou por meio da colonialidade simbólica, como já afirmei (Zwick, 2024), ambos sustentando essa boa dose de desprezo que se formou pela cultura nacional.

Mas, para não dizer que temos em Adorno uma única referência dos pressupostos fascistas, poderemos recorrer a comparações com o clássico Umberto Eco (2023), quando escreve “O Fascismo Eterno”. Nesse curto texto, o autor se ocupa de desenvolver quatorze características do Fascismo: (i) culto à tradição; (ii) recusa da modernidade; (iii) ação pela ação; (iv) discordância é traição; (v) racismo por definição (medo das diferenças); (vi) o apelo às classes médias frustradas como método para inflamar as massas; (vii) obsessão pela conspiração; (viii) a figura do inimigo como humilhante e humilhada; (ix) a ideia de que pacifismo é conluiar com o inimigo: a vida é guerra permanente; (x) o desprezo pelos fracos; (xi) todos são educados para se transformarem em heróis; (xii) prevalência do machismo e de armas, com desdém pelas mulheres; (xiii) o populismo seletivo e carismático, atentando “à voz do povo”; e (xiv) o uso de uma linguagem própria – repetitiva, simplificada, limitada – que promova a desinformação.

Ainda, não sem exagerar nas explicações, também temos o recente arrazoado de Jason Stanley (2020), que re-des-cobre os elementos componentes das ideias fascistas ao analisar o quadro estadunidense recente. Nele são levantadas dez características do Fascismo nos atuais tempos do imperialismo, retratados como componentes empregados para alcançar o poder: (i) a invocação de um passado mítico; (ii) intensa propaganda para desarticular o Estado de Direito; (iii) o Anti-intelectualismo, atacando em especial a autonomia das universidades; (iv) a irrealidade, calçada em pronunciamentos de um “líder” ou partido, únicos que se dizem verdadeiros, fabricam medo e raiva; (v) ideia de hierarquia, sustentada como imutável, a qual sustenta uma ilusão em massa; (vi) a vitimização do homem branco oriunda do passado mítico patriarcal; (vii) a ideia de lei e ordem, que coloca jovens negros, por exemplo, na condição de que sua própria existência é um crime; (viii) a ansiedade sexual, fabricada pelo temor em sofrer agressões sexuais, especialmente de negros; (ix) a menção a Sodoma e Gomorra, em alusão à aversão às cidades e exaltação da cultura do homem rural; e (x) o uso do lema “Arbeit Macht Frei”[3], referindo-se ao fato de que os merecedores do apoio do Estado são apenas os membros da nação escolhida.

No tocante às políticas norte-americanas atuais, ressaltamos o recente fato da perseguição às instituições de ensino, denunciado pela filósofa Judith Butler quando a Universidade da Califórnia, em Berkeley, enviou a Trump em 12 de setembro de 2025 uma lista de 160 nomes de alunos, professores e funcionários que seriam acusados de antissemitismo. Por óbvio, o conceito de quem é antissemita foi invertido, uma vez que Butler é de origem judaica e integra o conselho do Coletivo Voz Judaica pela Paz, estando seu nome na lista, o que alerta para a repressão empreendida pelo governo americano atual em relação a quem manifesta solidariedade aos palestinos, opondo-se ao genocídio (Carlotti, 2025).

As semelhanças nos caracteres levantados por cada autor sobre o Fascismo nos colocam poucas dúvidas sobre a qualidade impressa à opressão nos sistemas autoritários denominados como Fascismo ou Nazismo, bem como apontam para essas formas na atualidade. Para Adorno (2020), o fato de a democracia em seu conteúdo econômico não ter se concretizado totalmente em lugar algum do mundo, gerou essa “franja de lunáticos” (lunatic fringe) defensora do Fascismo. Esta seria, portanto, também uma manifestação que é retrato de uma ferida e cicatriz de uma democracia que até hoje não faz justiça ao seu próprio conceito.

A partir disso, faz todo o sentido aqui a tão conhecida frase dos pesquisadores em Teoria Crítica, “Wer aber vom Kapitalismus nitcht reden will, sollte auch vom Faschismus schweigen” (“Mas quem não quiser falar sobre o capitalismo, deve também se calar a respeito do Fascismo”, tradução nossa), excerto de Horkheimer (1939, p. 515). Ela é associada por Catalani (2020) às reflexões de Adorno nessa conferência, tão diretas quanto o endereçamento da ordem de que se calem aqueles que não estão dispostos a criticar nosso sistema econômico. E, a quem é leitor da Teoria Crítica, basta lembrar também dos fragmentos de Mínima Moralia (Adorno, 1992) ou dos capítulos sobre a indústria cultural e sobre o antissemitismo, integrantes da Dialética do Esclarecimento (Adorno e Horkheimer, 1985), para angariar uma maior precisão a respeito dessa afirmação.

O Fascismo, para Adorno (2020), longe de ser produto de um desastre histórico, é a verdade da sociedade moderna. Ele possui hoje seus slogans em diferentes partes do mundo, que atualizam o lema originário aplicado na Alemanha pelos Nazistas “Deutschland über alles” (“Alemanha acima de tudo”). Nos EUA, o entoa como “Make America Great Again” (torne a América grande novamente) (Alper, 2022); na França, é dado como “França para os Franceses”, em uma exaltação xenofóbica (Gouveia, 2024; Palheta, 2025); no Brasil, foi tomado recentemente como “Por Deus, pela pátria e pela liberdade; contra a ideologia de gênero” em uma atualização do antigo lema integralista de Plínio Salgado, “Deus, pátria, família” (Almeida, 2022).

Para Adorno (2020), ficou claro que não há causas psicológicas no radicalismo de direita (e isso desfaz o argumento de que seus líderes geram genocídios por serem doentes mentais). Tampouco ele é um problema ideológico, embora sua operação exija dos meios ideológicos de uma falsa consciência e dos métodos da propaganda, que permitem formar a identificação, elemento trabalhado por Freud (2017), em “Psicologia das Massas e Análise do Eu”, obra que fundamenta análises importantes sobre a dominação das massas mediante o uso de técnicas de manipulação psicológica. Diante das evidências que podemos levantar no mundo atual, resta concordar com Adorno quando conclui que o Fascismo resiste como a verdade do capitalismo, em especial quando atentamos aos padrões instituídos como modo de vida na sociedade neoliberal.

Contudo, em nossa aula ainda recorremos à Chauí (2020) como apoio, de onde percebemos que esses padrões são os que conferem uma nova forma ao totalitarismo, ao passo que há, na sociedade atual, um reforço do discurso de ódio diante do uso das tecnologias de informação. Trata-se de um contexto em que vigilância, controle e censura elevaram-se a um outro patamar. Por outro lado, há a recusa em relação à distinção entre verdade e mentira como a canônica forma da arte de governar, conforme a Filósofa. É através da ditadura das redes sociais que, facilmente, os indivíduos convergem a um pensamento único, composto de simbologia própria e que recusa todo tipo de diversidade.

Em associação a isso, Chauí (2020) elenca que a empresarização de tudo (escola, Estado, centro cultural, hospital e da própria pessoa, que se torna empresário de si) leva a um autocontrole e à aceitação de um treinamento para o sucesso. Desde a mais tenra infância são realizados investimentos à competitividade do indivíduo, o que desencadeia ódio, ressentimento e todo o tipo de violência como resultado uma vez que o almejado não é atingido. O único resultado aceitável é que o indivíduo seja bem-sucedido no seu empreendimento. Com isso, a formação de uma nova subjetividade está dada, por um lado ela é depressiva quando emerge a culpa pelo fracasso; do outro lado, é narcisista, exaltando o culto ao sucesso. Às duas faces dessa mesma moeda não resta outra coisa senão a defesa de interesses egocentrados e a formação de uma total indiferença em relação ao outro. Trata-se de uma receita de sucesso para o Fascismo de hoje, que motiva um tecido social que retorna à barbárie em todo o contexto de crise econômica que frustra projetos individuais.

Contudo, é sabido que necessitamos, para entender um autor tão complexo como Theodor Adorno, também partir da compreensão do conceito originário de dialética, visto que ele propõe a ela uma nova conceituação, a dialética negativa, sobre a qual deixamos aos leitores uma breve descrição nesse texto. Sugerimos que cada qual busque a imersão nos originais do autor, bem como faça leituras dos seus melhores intérpretes compreender este autor mais amplamente. Como sempre falo aos estudantes, uma aula lhes traz um irrisório percentual do conteúdo necessário para compor integralmente a compreensão de um tema, restando a cada um complementar a construção desse conhecimento de modo individual, através da boa curiosidade de quem está aberto ao conhecimento e busca a verdade. Mas sabemos que, mesmo com todo esse arrazoado sobre os elementos do autoritarismo e da formação de uma sociedade indiferente e pouco solidária, ainda haveremos de encontrar muitas vozes que não sabem elaborar minimamente a distinção entre uma democracia e um sistema autocrático, nem mesmo entre direita e esquerda, conceitos elementares para o debate político e para a sociedade que queremos. Seria mera omissão ou o conforto típico adquirido em tomar parte de uma “bolha” onde circula uma “verdade” em que se quer acreditar? Independentemente da resposta, o papel da universidade é desacomodar as falsas verdades que desfilam na ordem da formação hodierna, como as construídas pelos métodos fascistas. Que permaneçamos motivados pelo intuito de construir uma sociedade melhor, onde a democracia vigore a ponto de que possa enfrentar as desigualdades e as violências de toda ordem.

Para ampliar esse diálogo, fica o convite para que a comunidade interna e externa à UNIFAL-MG compareça ao lançamento do livro: “Democracia: história política e impasses sociais contemporâneos”, a ocorrer no próximo dia 04 de outubro de 2025, quando vamos celebrar o final desta edição do Curso de Filosofia Política, bem como celebrar mais uma vez a democracia e a importância dos debates que a integram.

Referências

ADORNO, Theodor Wiesengrund. Aspectos do Novo Radicalismo de Direita. São Paulo: Unesp, 2020. p. 43-77.

ADORNO, Theodor Wiesengrund. Minima Moralia: reflexões a partir da vida danificada. São Paulo, Ática, 1992.

ADORNO, Theodor Wiesengrund.; HORKHEIMER, Max. Dialética do Esclarecimento: fragmentos filosóficos. 6. reimp. Rio de Janeiro: Zahar, 1985.

ALMEIDA, João Paulo Martins de. “Deus, pátria, família”: os sentidos do fascismo brasileiro. Revista Rua, Campinas/SP, v. 28, n. 2, p. 353-376, nov. 2022. Disponível em: https://www.labeurb.unicamp.br/rua/artigo/pdf/371-deus-patria-familia-os-sentidos-do-fascismo-brasileiro. Acesso em: set.2025.

ALPER, Alexandra. Ações de republicanos trumpistas se encaixam na “definição de fascismo”, diz Casa Branca. Uol, 26/08/2022 18h48. Disponível em: https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/reuters/2022/08/26/acoes-de-republicanos-trumpistas-se-encaixam-na-definicao-de-fascismo-diz-casa-branca.htm. Acesso em: set. 2025.

CARLOTTI, Tatiana. Judith Butler denuncia Berkeley por enviar a Trump lista com 160 nomes acusados de ‘antissemitismo’. Opera Mundi, 17.09.25. Disponível em: https://operamundi.uol.com.br/politica-e-economia/judith-butler-critica-berkeley-por-entrega-de-160-nomes-a-trump-gaza-e-o-pano-de-fundo/. Acesso em: set.2025.

CATALANI, Felipe. Apresentação à Edição Brasileira – depois da meia noite no século: Adorno e as análises do fascismo. In: ADORNO, Theodor Wiesengrund. Aspectos do Novo Radicalismo de Direita. São Paulo: Unesp, 2020. p. 11-42.

CHAUÍ, Marilena. O totalitarismo neoliberal. Anacronismo e Irrupción, v. 10, n. 18, p. 307-328, mai-out., 2020.

COSTA, Lucas Magalhães. A balança de Bobbio: direita e esquerda, critérios, conceitos e distinções. In: OLIVEIRA, Paulo César de (Org.). Um Livro, Várias Lições: questões políticas. Porto Alegre: Fi, 2020. p. 83-108.

ECO, Umberto. O Fascismo Eterno. Rio de Janeiro; São Paulo: Record, 2023.

FREUD, Sigmund. Psicologia das Massas e Análise do Eu. Porto Alegre, LP&M: 2017.

GOUVEIA, Lais. “França para os franceses”: estrangeiros vivem entre medo e incertezas após nova lei de imigração da ultradireita ser aprovada. Brasil 247, 17 jan.2024. Disponível em: https://www.brasil247.com/blog/franca-para-os-franceses-estrangeiros-vivem-entre-medo-e-incertezas-apos-nova-lei-de-imigracao-da-ultradireita-ser-aprovada. Acesso em: set. 2025.

HISTORICAL CONTENT. Disponível em: https://historiana.eu/historical-content/source-collections/posters-from-the-ddr. Acesso em: out. 2024.

HORKHEIMER, Max. Die Juden und Europa. In: HORKHEIMER, Max. (Hrsg.). Zeitschrift für Sozialforschung: Studies in Philosophy and Social Science. New York, vol. VIII, 1939. p. 115-137.

MAGENTA, Matheus. O que significa ser fascista? BBC News Brasil em Londres. 23. 08.2022. Disponível em: https://www.bbc.com/portuguese/geral-62520995 . Acesso em: set. 2025.

MONTAÑO, Carlos; DURIGUETTO; Maria Lúcia. Estado, Classe e Movimento Social. 3. ed. São Paulo: Cortez, 2011. (Biblioteca Básica de Serviço Social, v. 5).

MOTORYN, Paulo. STF tem missão similar à da Alemanha pós-nazismo em julgamento de Bolsonaro, diz professor. Intercept Brasil, 09.02.2025, 10h29. Disponível em: https://l1nq.com/hQBFh. Acesso em: set. 2025.

NOTA EDITORIAL. In: ADORNO, Theodor Wiesengrund. Aspectos do Novo Radicalismo de Direita. São Paulo: Unesp, 2020. p. 79.

PALHETA, Ugo. Como o Fascismo Retornou à Política Francesa. Jacobina, 10.09.2025. Disponível em: https://jacobin.com.br/2025/09/como-o-fascismo-retornou-a-politica-francesa/. Acesso em: set. 2025.

STANLEY, Jason. Como Funciona o Fascismo: a política do “nós” e “eles”. Porto Alegre: LP&M, 2020.

ZWICK, Elisa. A Gestão Pública Danificada: uma análise crítica à luz da dialética negativa de Theodor Adorno. Jundiaí: Paco, 2024.

ZWICK, Elisa. Da Autoridade ao Autoritarismo: da centralidade freudiana na teoria crítica à compreensão da barbárie atual. 2025. 1 recurso online (214 p.) Tese (doutorado) – Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, Campinas, SP. Disponível em: 20.500.12733/34557. Acesso em: set. 2025.

[1] Dentre os textos publicados no primeiro livro do Curso de Filosofia Política, Lucas Magalhães Costa compôs uma análise sobre a visão de Norberto Bobbio a partir da sua obra “Direita e esquerda: razões e significados de uma distinção política”. A elaboração de Costa (2022) pode trazer aos cursistas e aos leitores um bom parâmetro à compreensão dessas posições políticas a partir de Bobbio.

[2] Algumas menções à propaganda Nazista da época também se encontram no site da Historical Content. Os campos de concentração eram retratados na mídia como lugares receptivos e acolhedores às famílias, atendendo as necessidades das crianças e com boa infraestrutura para uma vida tranquila. Mas o que ocorreu foi exatamente o oposto, pessoas chegavam aos milhares, eram submetidas a torturas e experimentos medicinais sem qualquer parâmetro ético. Muitas delas morriam durante o deslocamento aos campos e, daquelas que adentravam os campos, muitas padeciam de desnutrição e o trabalho escravo exaustivo as levava à morte, quando não diretamente enviadas às câmaras de gás, o que foi o destino de crianças mulheres e idosos logo que chegavam.

[3] Em tradução livre: “o trabalho liberta”. Este foi o lema gravado nos portões de muitos dos Campos de Concentração Nazistas na Segunda Guerra Mundial, aludindo ao fato de que o trabalho forçado nos campos levaria os prisioneiros à liberdade, o que era uma falsa afirmativa. Trata-se uma frase traduzida recentemente no Brasil às palavras “não reclame, trabalhe”, revelando uma conotação semelhante em relação àqueles que apontavam a problemática da exploração, do desemprego ou do sistema político autoritário que a entoava.

Elisa Zwick é professora do Instituto de Ciências Sociais Aplicadas (ICSA) da UNIFAL-MG, onde leciona desde 2012 nos cursos de Administração Pública, Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Economia e no mestrado em Gestão Pública e Sociedade (PPGPS), programa de pós-graduação que integra desde 2016. Formada em Administração, é mestra e doutora também em Administração, e doutora em Sociologia, tendo realizado estágio sanduíche na Hochschule für Grafik und Buchkunst (HGB) – Academy of Fine Arts, de Leipzig (Alemanha), sob a orientação do Professor Doutor Christoph Türcke. Atua nos grupos de pesquisa Economia Política do Poder e Estudos Organizacionais (EPPEO–UFPR), Filosofia, História e Teoria Social (UNIFAL-MG) e GENI – Grupo de Pesquisa de Gênero pela Não Intolerância (UNIFAL-MG). Realiza pesquisas na Teoria Crítica, com ênfase em Sociologia e Psicanálise, com estudos mais recentes vinculados ao tema autoritarismo. Autora do livro “A Gestão Pública Danificada: Uma análise crítica à luz da dialética negativa de Theodor Adorno” (Paco, 2024).

Política de Uso

As opiniões expressas nos artigos publicados no Jornal UNIFAL-MG são de inteira responsabilidade de seus autores e não refletem opiniões do Jornal UNIFAL-MG e nem posições institucionais da Universidade Federal de Alfenas. A reprodução de matérias e imagens é livre mediante a citação do Jornal UNIFAL-MG e do autor.