Em iniciativa inédita na UNIFAL-MG, a equipe do Projeto +Ciência reuniu divulgadores científicos, pesquisadores, comunicadores, jornalistas e estudantes no evento Divulgação Científica em Pauta, realizado no mês de abril. O encontro contou com a participação da jornalista especializada em ciência Sabine Righetti, pesquisadora em comunicação social da ciência no Laboratório de Estudos Avançados em Jornalismo (Labjor) da Unicamp e referência nacional em comunicação pública da ciência. A convidada concedeu entrevista exclusiva ao Jornal UNIFAL-MG.

Sabine Righetti é cofundadora da Agência Bori de divulgação científica e coordenadora do programa Mídia Ciência da FAPESP. Tem uma trajetória marcada pelo jornalismo científico: foi repórter da Folha de S. Paulo e recebeu quase dez prêmios em jornalismo, incluindo o José Reis de Divulgação Científica em 2023. Em 2024 lançou o livro Negacionismo científico e suas consequências, em coautoria com o pesquisador e cientista de dados Estevão Gamba.

Na conversa com a nossa equipe, ela analisa as transformações na percepção pública da ciência após a pandemia, comenta a resistência de cientistas à divulgação, defende a institucionalização da divulgação científica e compartilha os critérios usados pela Agência Bori na seleção de estudos com potencial de noticiabilidade.

Confira na íntegra:

Sabine, quais transformações você tem observado na percepção pública da ciência desde a criação da Agência Bori, especialmente após a pandemia da COVID-19?

Sabine Righetti: A gente percebe que a ciência passou a estar mais presente no dia a dia das pessoas — e isso foi até mensurado em pesquisas de percepção pública da ciência desde o início da pandemia. Antes da COVID-19, quando se perguntava: “Você conhece alguma instituição de pesquisa?”, mais de 90% dos brasileiros não sabiam responder. Hoje, esse número caiu: cerca de 40% já conseguem citar nomes como Fiocruz e Butantan, por exemplo. Essa aproximação tem a ver, claro, com a pandemia, mas também, na minha opinião, com a presença mais constante dos cientistas na imprensa.

Durante a pandemia, a gente ouvia especialistas o tempo todo — na TV, no rádio, na internet — opinando, comentando, explicando sobre o vírus, sobre a vacina, sobre os impactos sociais e econômicos, então houve de fato uma aproximação. Mas, indo além, houve também uma mudança na forma como a ciência, os cientistas, as instituições de pesquisa e as agências de fomento passaram a encarar a divulgação científica. Acho que foi a primeira vez que a necessidade de divulgar ciência ficou tão evidente e se mostrou tão necessária. E os efeitos dessa transformação ainda estão presentes: a gente vê, por exemplo, que desde o início da pandemia as agências de fomento começaram a cobrar mais divulgação científica. Isso era um movimento que estava começando, ainda tímido, mas da pandemia para cá se intensificou. Então, quando um cientista escreve um projeto de pesquisa, as agências de fomento já têm cobrado mais como ele pretende divulgar os resultados para a sociedade. Isso ganhou mais força durante a pandemia e depois da pandemia.

Como você avalia o papel da imprensa na popularização da ciência no Brasil? Ainda há gargalos? Quais os principais?

Sabine Righetti: A imprensa tem um papel central na popularização da ciência. É por ela que a maioria das pessoas se informa sobre ciência, seja diretamente — no jornal, no rádio, na TV — ou indiretamente, pelas redes sociais (que, no fundo, são alimentadas pela imprensa). Mas há muitos gargalos.

Em 2021, fizemos uma pesquisa no Labjor, da Unicamp, em diálogo com a Agência Bori — até falei um pouco dessa pesquisa no evento da Universidade Federal de Alfenas — ouvindo centenas de cientistas que já divulgaram suas pesquisas conosco e jornalistas cadastrados na Bori para investigar esses gargalos na comunicação entre ciência e imprensa. E o que a gente observou é que os cientistas falam: "Os jornalistas não entendem nada que eu falo", e os jornalistas: "É difícil falar com cientistas, eles são inacessíveis".

E os dois lados têm razão, porque de fato os jornalistas não têm uma formação em ciência e a nossa formação em ciência — como pessoas de qualquer área do conhecimento com ensino superior — é muito falha, a gente tem um dos piores níveis de educação científica do mundo. E os jornalistas também têm. Então realmente, o nosso nível de educação científica é muito ruim e, ao mesmo tempo, os cientistas não são preparados para falar com a sociedade.

Os dois lados têm muita dificuldade de se comunicar e é justamente por isso que uma das ações principais da Bori são os treinamentos e oficinas. A gente treina cientista para falar com a imprensa e treina jornalista em áreas do conhecimento específicas. Então eu diria que esse é o principal gargalo e que ele precisa ser enfrentado, inclusive com a ajuda das instituições de pesquisa e das agências de fomento para começar a fazer essa conexão entre ciência e sociedade via imprensa.

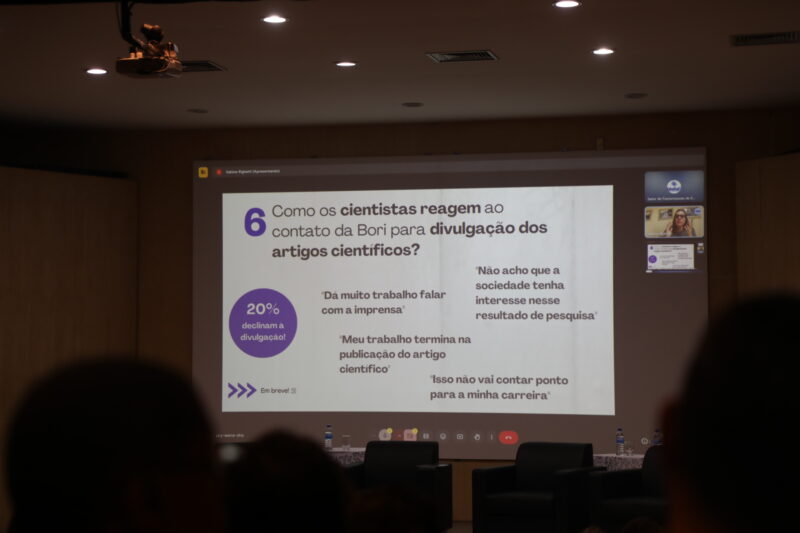

Você mencionou em sua apresentação durante o evento da UNIFAL-MG que 20% dos cientistas convidados pela Agência Bori declinam participar da divulgação. Como você interpreta essa resistência e de que maneira você acredita que é possível superá-la?

Sabine Righetti: Um em cada cinco estudos que a gente seleciona para divulgar pela Agência Bori, o porta-voz ou não responde — a gente manda e-mail, muitas vezes até tenta falar com o cientista por redes sociais, aciona assessoria de imprensa da instituição quando há assessoria de imprensa (não é toda a instituição de pesquisa que tem, infelizmente) — ou na maioria dos casos porque realmente declina. Eu interpreto essa resistência de muitas maneiras e esse é um tema de uma pesquisa que estou começando neste momento. Minha ideia é entrevistar de maneira profunda os porta-vozes que declinaram a divulgação. Mas o que a gente observa é que a negativa tem a ver com a falta de preparo dos cientistas para falar com a imprensa, como acabei de mencionar, e eles têm razão.

A maioria dos cientistas não sabe falar com a imprensa. Quando a gente seleciona a pesquisa pela Agência Bori e fala: "Se você topar, você tem que atender a imprensa e vai ter que ficar disponível para falar com jornalista, inclusive de rádio, TV e ao vivo", muitos se assustam.

Tem a ver também com uma percepção declarada, porque muitos declaram isso: que a ciência termina na publicação do artigo. Eu acho que uma maneira de superar é realmente inserir como parte da carreira oficialmente. As instituições de pesquisas e as agências de fomento têm que considerar a divulgação científica como parte do trabalho, têm que contar ponto, basicamente, no concurso público, na progressão de carreira, no pedido de fomento à pesquisa. Isso tem quer valer ponto, assim como vale em outros países.

Por exemplo, nos Estados Unidos, quando você vai fazer o seu tenure track, que é solicitar a posição efetiva — você é professor numa universidade por alguns anos e aí você entra em um processo para ficar como professor vitalício, que não pode ser demitido — esse processo pode levar alguns anos ou até dez anos e aí a universidade considera esse indicador: o quanto aquele cientista que está no tenure track tem presença na imprensa. Isso é transformador, porque então o cientista entende que faz parte do trabalho dele falar com a imprensa e, ao mesmo tempo, a universidade também oferece insumos como, por exemplo, treinamentos de mídia.

Eu sempre gosto de mencionar a Universidade de Michigan, onde eu fiz uma parte do meu doutorado, que tem um, porque eu estive lá e conheci: tem um setor de media training, que na época em que estive lá tinha cinco jornalistas que treinavam cientistas da universidade, inclusive doutorandos e pós-docs, a falar com a imprensa. Então é um trabalho ativo da universidade em preparar esses pesquisadores para ter contato com os jornalistas e valorizar quem faz isso.

Em relação ao trabalho da Agência Bori, quais são os critérios usados para selecionar um estudo e o que faz um artigo ser “noticiável”?

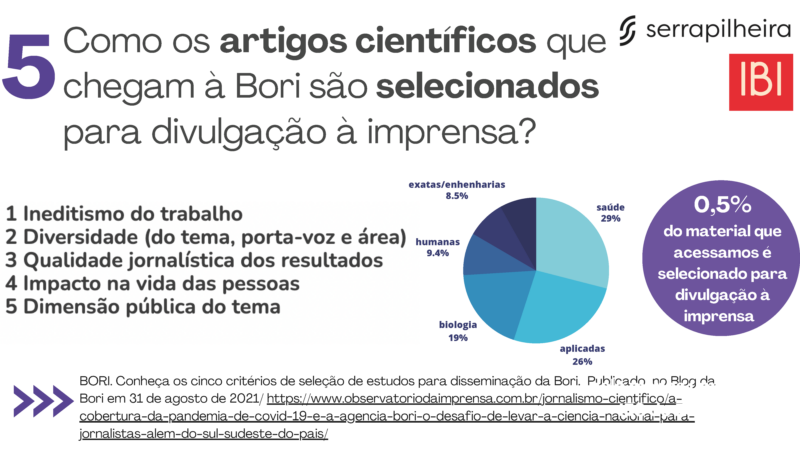

Sabine Righetti: A gente mapeia centenas de estudos da produção científica brasileira e divulga só três por semana, que dá mais ou menos meio por cento do que a gente mapeia. Então a gente tem critérios bem desenhados para conseguir escolher esses três estudos por semana, de uma maneira efetiva, para de fato fazer o estudo circular na imprensa, ter resultado e dialogar com a nossa missão da Bori.

O primeiro critério é o ineditismo do trabalho. O estudo tem que ser inédito no sentido de que ele não pode nem estar publicado ainda. A gente recebe os estudos logo que são aprovados para publicação ou mapeia os estudos que estão no fluxo da publicação. Então a gente divulga para a imprensa sob embargo jornalístico com antecedência e o jornalista pode fazer suas reportagens no dia em que o estudo é publicado.

Depois a gente também considera a diversidade do tema, do porta-voz e da área para ter diversidade de gênero, de assuntos e de instituições. É um critério superimportante e uma matemática dificílima de fazer, mas que a gente tem conseguido.

A gente também olha para a qualidade jornalística dos resultados, o impacto na vida das pessoas e a dimensão pública do tema, que são critérios muito relacionados ao jornalismo: a gente divulga a pesquisa para a imprensa e aí a imprensa, que é o nosso interlocutor, vai reportar aquele material. É preciso entender o que os jornalistas buscam e avaliar cuidadosamente o potencial jornalístico dos resultados — se trazem algo inédito, se apresentam dados relevantes, se geram boas histórias, como a descoberta de novas espécies ou fósseis raros, ou ainda se abordam temas em pauta no país, como os que estão sendo discutidos no Congresso Nacional. Então a gente considera muitos aspectos jornalísticos do estudo, além de considerar, claro, o ineditismo do trabalho e aspectos de diversidade.

Como as instituições públicas, em especial as universidades, como a UNIFAL-MG, por exemplo, podem atuar para ampliar o acesso à informação científica de qualidade nos locais onde atuam?

Sabine Righetti: As universidades públicas têm um papel central na circulação do conhecimento científico porque elas produzem 95% da produção científica brasileira, então têm que ser centrais também na divulgação. Essa atuação envolve muitas camadas que a gente vê muito pouco ainda no Brasil.

Eu sempre gosto de mencionar uma tese de doutorado defendida em 2023 no Departamento de Política Científica e Tecnológica da Unicamp pela jornalista Cibele Aguiar, da Universidade Federal de Lavras. Ela fez um trabalho analisando vários aspectos da comunicação e um dos resultados foi a análise das estruturas de comunicação das universidades federais brasileiras. Infelizmente ela viu que há universidades que não têm comunicação e não têm jornalista, por exemplo. É impensável a gente ter uma universidade pública sem estrutura de comunicação no Brasil e ela identificou que algumas vezes quando a universidade tem comunicação, não tem equipamento. Então tem lá o jornalista, mas não tem nada além do jornalista: não tem mailing de imprensa, não tem estrutura para redes sociais, é completamente precária a situação.

Então o que a gente precisa de fato é a receita do bolo: investir de maneira estratégica em comunicação social da ciência. Isso significa ter uma equipe ampla e diversa que envolva profissionais de várias áreas do conhecimento como marketing, produção audiovisual e gestão de redes sociais. Isso significa atuar em várias áreas da comunicação, seja no site da instituição, seja na comunicação interna, seja nas redes sociais, seja na interlocução com atores específicos como a imprensa, como a sociedade, como tomadores de decisão locais na cidade da universidade, por exemplo, ou junto a atores nacionais. A gente precisa ter uma comunicação estratégica estruturada com investimento para que a circulação do conhecimento aconteça.

Eu sempre digo que projetos como a Bori são muito legais — eu espero que tenham cada vez mais — mas eles são pequenas ações. A gente pode ajudar e atuar de alguma maneira com as instituições, mas as instituições precisam ter suas equipes de comunicação estruturadas. Isso precisa fazer parte da gestão da universidade. Novamente, voltando às respostas anteriores, se a comunicação fizer parte do trabalho dos cientistas, se for valorizada, a comunicação também será central na gestão na universidade. Então os cientistas vão interagir com a comunicação e não fugir dela, por exemplo.

Como promover entre os pesquisadores uma mentalidade mais aberta ao diálogo com a sociedade, inclusive por meio da imprensa?

Sabine Righetti: Eu também acho que esse processo tem que ser feito de maneira institucional e ampla começando pela própria instituição de pesquisa à qual o cientista está vinculado. É essencial oferecer estímulos concretos à divulgação científica — como treinamentos, capacitações, media training e afins — e garantir a existência de uma estrutura de comunicação acessível. O pesquisador precisa saber a quem recorrer quando quiser divulgar uma pesquisa ou quando for convidado para dar uma entrevista na imprensa. Ter uma equipe preparada para intermediar esse contato com a imprensa é parte fundamental do processo de aculturamento dos cientistas para o diálogo com a sociedade. Também é necessário considerar aspectos institucionais, como a valorização da divulgação científica pelas universidades e pelas agências de fomento, como já mencionei. Esses fatores são estruturantes e precisam estar integrados às políticas acadêmicas e de financiamento.

O que a gente não pode é achar que o cientista sozinho que está lá, soberbado, correndo atrás de dinheiro, fazendo relatório, orientando aluno — que é muito trabalho que se tem para fazer na ciência, sobretudo brasileira, porque muitas vezes o pesquisador acumula funções de administrador, de gestor de projeto, lida com importação de insumo para fazer a pesquisa no laboratório — e além disso ainda tem que descobrir como fazer divulgação científica e fazer. Não se pode esperar que um cientista vá abrir um canal no YouTube e virar o Carl Sagan sozinho. Isso não vai acontecer. E se acontecer, vai ser um caso isolado ou vai ser apenas por um tempo, porque ele vai se cansar e vai desistir. A comunicação tem que ser estrutural e tem que ser institucional, e aí sim, os pesquisadores vão se engajar com a divulgação científica.

Por último, como os pesquisadores podem submeter seus trabalhos para análise da Bori? Qual é o protocolo?

Sabine Righetti: Para submeter um trabalho para divulgação na Agência Bori, o pesquisador pode acessar o site https://abori.com.br ou enviar para nosso e-mail bori@abori.com.br. O artigo precisa atender a um critério fundamental: deve estar aprovado para publicação, mas ainda não ter sido publicado.

Uma dúvida comum entre os cientistas é sobre a data de publicação. Mas isso não precisa ser uma preocupação: a própria equipe da Bori faz esse contato com as revistas científicas — tanto nacionais quanto internacionais — para negociar a data e garantir o embargo jornalístico. Esse procedimento já faz parte do nosso protocolo e é bastante consolidado. Se o artigo foi aprovado e o pesquisador acredita que ele tem potencial para divulgação, é só nos enviar. Se for selecionado, e mesmo que a data de publicação ainda não esteja definida, nós faremos a negociação diretamente com a editora científica.

Importante lembrar que a submissão não garante a divulgação, pois recebemos centenas de estudos semanalmente e conseguimos divulgar apenas três. Ainda assim, temos um dado positivo: metade dos artigos que divulgamos atualmente vem de sugestões enviadas por cientistas ou assessorias de imprensa das universidades. A outra metade é mapeada por nossa tecnologia. Para os pesquisadores que quiserem submeter seus trabalhos, deixo o link do formulário da Bori: https://abori.com.br/cientistas/#divulgue-meu-estudo.